山田 晃豊(やまだ あきとよ)

プロローグ|「正解」よりも、納得を。

プロローグ|「正解」よりも、納得を。

私の人生は、一見すると、回り道ばかりのように見えるかもしれません。

学生時代、私は音楽にすべてを賭けました。

けれど、現実の壁にぶつかり、夢を手放す決断をします。

その後、家業に入り、通信業界でキャリアを積みながらも、自分の本音を押し殺し、「役に立つ自分」を演じ続けました。

気づけば私は、誰かの期待に応えることに慣れ、自分の本当の気持ちを見失いそうになっていたのです。

だけど――ふと立ち止まったとき、胸の奥で囁く声がありました。

「これは本当に、自分の人生なのか?」

「このまま終わって、後悔しないのか?」

振り返れば、私がずっと求めていたのは、誰かに評価されることではありませんでした。

欲しかったのは、「正解」ではなく――「納得」でした。

たとえ遠回りに見えたとしても、たとえ失敗や挫折の繰り返しだったとしても、自分の足で選び、自分の手で築いた道ならば、私は胸を張って「これが、私の人生だ」と言える。

これは、そんな私の“納得”を取り戻すまでの物語です。

そして、これからもつづく「自分の物語」の、最初の章です。

自己紹介|実績と経歴について

【実績】

電気通信事業20年(内:施工管理 課長職 5年 工事部部長職 2年、経営企画推進 2年)

某通信大手企業より 1工事で4500回線の切替作業無事故達成にて表彰歴あり,

業務効率化を推進し、年間1400時間の削減を実現、施工管理の経験からプロジェクトの進行を最適化。

【保有資格】

情報処理技能検定試験 表計算 初段合格

情報処理技能検定試験 表計算 1級合格

珠算3級 合格

暗算2級 合格

【主なスキル】

AIツール活用(ChatGPT / Gemini / Perplexity / NotebookLM)

経営企画・事業改善(予実管理表の作成 / データ分析 / 経営戦略立案)

業務効率化・コスト削減(年間1400時間の業務削減実績)

Excelデータ分析・予実管理(関数 / 予測・分析)

WordPressサイト構築・運用(自社関連サイトのすべてを担当)

施工管理(現場マネジメント / コスト管理 / 効率的な施工計画)

ロジカルシンキング(具体と抽象を使い分けた情報整理・意思決定支援)

第1章|音楽にすべてを賭けた時代

小さい頃の私は、

生意気でわがままな子どもだったと思います。

鬼ごっこで鬼にされただけでふてくされて家に帰ってしまうような、感情をうまく扱えない幼さがありました。

いとこのお下がりの服を着ることが多かった私は、ある日の体育の授業で、古くてサイズの合わないスキー板を履けずに困っていました。

金具の調整もうまくいかず、私は45分間、スキーを履くこともできずにその場に立ち尽くしていました。

あのとき、誰かに「どうしたの?」と声をかけてほしかったのかもしれません。

けれど、助けを求めることすらできず、私はただじっと耐えていました。

その出来事のあと、私は「イモ野郎」と呼ばれ、からかわれるようになりました。

その言葉が、子どもだった私には思いのほか深く刺さっていたのだと思います。

両親は共に会社を経営しており、日々の忙しさの中で、私は自分の気持ちをうまく言葉にする術を見つけられないままでした。

だからこそ、誰にも「つらい」と伝えることができず、ひとりでやり過ごしていたのだと思います。

あの頃からでしょうか。

私は、承認されたいという気持ちよりも、「なぜ、こんなことが起きるのだろう」と、出来事の背景や構造を考える癖のようなものを持つようになっていきました。

今振り返れば―― その納得できない感情こそが、私の価値観の核にある問いの原点だったのかもしれません。

幼少期に備わっていた性質と環境

小さい頃、母の勧めでそろばんを5年間ほど習っていました。

最終的には小学5年生のときに、珠算3級・暗算2級に合格しています。

その経験から、私は数字に対する抵抗がほとんどなく、計算や論理の面白さを早い段階で知ることができました。

…

また、私はゲームが大好きな子どもでもありました。特にRPGに夢中になり、ドラクエにどっぷりとハマっていたのを覚えています。

…

小学校から高校まで一貫していじめを経験しており、人との関係に対して強い抵抗感がありました。…

「数字」「ゲーム」「ひとり」――この三つは、私の幼少期を象徴するキーワードだったと思います。

音楽との出会いとプロデューサー志向

15歳のとき、私は初めてギターを手にしました。

きっかけは、同級生の影響で聴き始めた音楽でした。

当時よく聴いていたのは、X(現在のX JAPAN)やTMネットワークといったアーティストたちです。

とりわけ、YOSHIKIさんや小室哲哉さんのように、作る・弾く・演出するというすべての要素を担う“プロデューサー的な存在”に強く惹かれていました。

ただ演奏するのではなく、音楽そのものを設計する。

そんな立ち位置に、心からの憧れを抱いていたのだと思います。

世代的にはGLAYが流行していたこともあり、私の作曲スタイルにはその影響が色濃く残っています。

自分では意識していないのですが、楽曲を聴いた人からは「ヴィジュアル系っぽいね」と言われることが多く、当時の音楽が無意識のうちに自分の中に根付いていたのだと、今になって感じます。

作曲家であり、演奏者であり、プロデューサーでもある。

音楽という一つの世界を、最初から最後まで自分の手で構築できるような存在になりたい――

その想いが、音楽との出会いとともに私の中に芽生えた最初の衝動だったように思います。

ベース転向と、ライブ活動の原体験

高校生の頃、私はLUNA SEAやX JAPAN、黒夢といったヴィジュアル系バンドに深く傾倒していました。

中でも、LUNA SEAの「ROSIER」のミュージックビデオを初めて観たときの衝撃は、今でも鮮明に覚えています。

当時、周囲の仲間たちはこぞってギターやボーカルをやりたがっていましたが、私はその流れとは少し距離を置くような感覚で、自然とベースに転向することにしました。

ノリのようでありながら、どこかで「違う立ち位置を選びたい」という気持ちがあったのかもしれません。

16歳のときには、タウンページを使ってライブができる貸しスペースを調べ、資金はパチンコで工面しました。

今思えば無茶な話ですが、それでも自分の手で場を作ろうとしていたあの行動力には、ある種の必然があったようにも思います。

初ライブでは、ベースとギターの両方でステージに立ちました。

コピー演奏にはあまり興味が湧かず、私は最初からオリジナルの曲を作ることに夢中でした。

当時は、まだMTR(マルチトラックレコーダー)という機材を使っており、録音はカセットテープという時代。

数万円もする高価な機械でしたが、音をトラックごとに重ねて録音できるその仕組みに、私はすぐ馴染むことができました。

思えば、幼少期にそろばんや数字、ゲームといった“構造を内側で組み立てる”ことに親しんでいた私にとって、音楽制作という行為も自然に受け入れられるものだったのかもしれません。

楽曲づくりのコツは、小さい頃から鍵盤ハーモニカで主旋律を耳でなぞっていたことにあったと思います。

当時はそれを「特技」としか思っていませんでしたが、今になってみれば、私は相対音感をすでに身につけていたのです。

自分の気持ちを言葉にするのが苦手だった私は、作詞を通して“言えなかった想い”を音楽に乗せるようになりました。

音楽は私にとって、初めて手にした「表現するための場所」でした。

自分だけの音楽を届けたかった――孤独な創作とその限界

もともと私は、少し引きこもりがちな性格だったこともあり、創作することには自然と馴染んでいました。

19歳のとき、「MEMORY」というオリジナル曲を制作し、初めてレコーディングを行いました。おそらく2000年頃のことだったと思います。

その後、バーへ営業をかけ、弾き語りライブを開催させていただくようになります。

少しずつですが人前で表現する場が増えていき、音楽を通じて人との交流にも慣れていった時期でした。

弾き語りの活動を経て、自身のバンドを立ち上げることになります。

とはいえ、オリジナル曲を重視するバンドメンバーを見つけることは難しく、私は作詞・作曲をはじめ、ライブハウスへの営業やポスター・チラシのデザイン、さらにはバンドのホームページ制作に至るまで、ほとんどすべてを一人で担っていました。

週に4日はライブハウスに通い、他のバンドの演奏を研究しながら対バンのセッティングやイベントの企画も行っていました。

会社員として働く傍ら、ライブ活動を続ける生活が当たり前になっていた時期です。

世界ツアー経験のあるプロのバンドとの対バンの機会もあり、また、当時のバンドのボーカルが現サーベルタイガーの下山武徳さんの弟子だったこともあり、私の楽曲「LI:FE」の旋律を高く評価していただいたという話を人づてに聞いたこともあります。

記憶は曖昧ですが、それは私にとって大きな励みになりました。

音楽でプロを目指していた私ですが、現実はそう甘くありませんでした。

楽曲のクオリティがいかに高くても、集客が伴わなければ活動は成り立たない――そんな当たり前のことに、ようやく気づかされるようになりました。

集客の困難さやジャンル・世界観による市場性の壁など、音楽の世界で求められるのは単なる創造力だけではなく、むしろ“届ける力”の方が重要であるという現実。

今になって思えば、それこそがマーケティングの視点だったのです。

音楽から社会へ、“死”のような選択

音楽を手放すことは、自分の一部を失うような感覚でした。

けれど、それでも私は「社会で生きる」という現実を受け入れなければならないという、苦渋の決断を下しました。

もともと、父は私が音楽を続けることに否定的でした。

「夢なんか叶わない」と何度も言われ、そのたびに私は反発しながらも、どこかで父の言葉が心に刺さっていたのだと思います。

それでも、私は自分の意思で音楽を続け、最後まであきらめませんでした。

けれど現実は、夢を貫くだけでは届かない壁があることを私に突きつけました。

音楽の道を閉じた私は、勤めていた会社も辞め、職業訓練に通ってExcelや情報処理の力を身につけました。

そして最終的に、父が経営する通信会社に入社することを選びます。

あれほど拒んでいた道を、静かに受け入れたあの日。

それは、私にとって一つの終わりであり、同時に“人生の第二章”の始まりでもありました。

第2章|社会に適応しようとした会社員時代

Excelとの出会いと、数字の武器化

28歳のとき、私は音楽の道を断念しました。

プロになるという夢に区切りをつけたタイミングで、それまで勤めていた会社も退職することになります。

理由は、いまで言うところの“パワハラ”のようなものでした。

上司から「おまえの代わりはいくらでもいる」と突き放されるような言葉をかけられ、もともと安月給で働いていたこともあって、「もう十分だ」と感じました。

精神的にも疲れていたのだと思います。

退職後、私は職業訓練に通うことを選びます。

そこで初めて出会ったのが、Excelでした。

私は情報処理能力技能検定(表計算)の初段と1級を同時に取得し、Excelに対して強い手応えを感じました。

当時はiMacを使っていたため、Mac版のExcelをわざわざ購入し、環境を整えてまで学習を続けました。

自分なりの“クリエイターとしてのこだわり”があったのかもしれません。

もともと簿記や販売士の資格も同時に取得するカリキュラムでしたが、私はそのふたつを捨て、情報処理の学習にすべてを注ぎ込みました。

中途半端にはしたくなかったのです。

結果的にこの判断が、のちの自分の仕事の武器となっていきます。

このとき、私は初めて「自分にとって数字は敵ではない」と実感しました。

むしろ、数字や構造を扱うことこそが、自分の“強み”であると気づくきっかけになったのです。

もしかすると、私が“構造の世界”と真に出会ったのは、このときだったのかもしれません。

“現場至上主義”と闘いながら見つけた役割

最終的に私は、父が経営する通信事業の会社に入社することになりました。

それは、自ら望んだ道というより、音楽を諦めた後に選ばざるを得なかった“現実的な選択”だったと思います。

通信業の現場には大きく分けて三つの役割があります。

施工管理、実際の作業を行う現場技術者、そして通信回線の試験を担う人――私はその中で“試験を行う人”の道を選びました。

なぜなら、私は先端恐怖症で高所も苦手、トイレも近く、車の運転も得意とは言えません。

これらの特性から、消去法で「現場に出ない」という選択が、自分にとって唯一無理のない立ち位置だったのです。

しかし、入社当初の私は、むしろ冷遇されていたように感じていました。

この業界は“現場至上主義”であり、現場経験がなければ出世は難しいという空気がありました。

それでも私は、あくまでも現場に出ることを拒み続けました。

そのかわりに、唯一自分が尖らせることができる領域――Excelのスキル、管理業務、試験作業における正確性やこだわり――を徹底的に磨きました。

そして、私は自分の存在価値を、「この人にしかできないこと」という形で築こうとしたのです。

そんな中、私にとって大きな転機となった出来事が起きます。

ある大手企業の大規模な回線切替工事において、4,500回線を無事故で完工するというプロジェクトのリーダーに任命されたのです。

これは、当時の自社で“私にしかできない業務”だったこともあり、重責を担う立場となりました。

結果、プロジェクトは成功を収め、大手企業から表彰をいただくまでになりました。

この成果によって、私は親会社から施工管理業務のサポート依頼を受けるようになり、信頼と実績を得るとともに、管理職への昇進という評価にもつながっていきました。

けれども、管理職になったからといって、人として偉くなったわけではありません。

役職とは、責任を背負う“立ち位置”に過ぎず、そこに「人間性」が自動的についてくるわけではないということも、私はこのとき痛感します。

部下を持つことによる摩擦、見えない力関係、思い通りにいかない現実。

そうした壁に向き合いながら、私はひたすら読書を続け、自分の人格を整えようとしました。

そしてふと思います――

もしかしたら、管理職になった自分に、どこかうぬぼれていた部分があったのかもしれない、と。

昇進と、“使われる仕組み”をつくるという視点

課長職に就いた頃、私は改めて「学ばなければならない」という強い気持ちを抱いていました。

仕事と向き合う中で読書を習慣にし、その中でも特に『7つの習慣』(スティーブン・R・コヴィー著)との出会いは、自分にとってハンマーで頭を打たれたような衝撃でした。

なかでも「第2の領域」の考え方――“緊急ではないが重要なこと”を優先するという時間のパラドックスの教えは、私の行動原理に深く刻まれました。

当時、親会社から委託された施工管理業務では、Excelを用いることが日常でした。

期限は厳格で、上層部への提出も段階を経て迅速に、そして正確でなければならないという高いプレッシャーが常にありました。

私は情報処理の資格を取得していたとはいえ、「Excelが使える」だけではまったく通用しませんでした。

求められていたのは、“何を・どのように”処理すれば現場が楽になるか、という視点でした。

つまり、資格や知識ではなく、「構造を理解し、現場が本当に必要としている仕組みをつくる力」が求められていたのです。

そこで私は、業務の目的や流れを一からリサーチし、現場の声を丹念に拾いながら、一年かけてその仕組みを設計し直しました。

試行錯誤を繰り返しながら、「どうすれば作業が減るのか」「どうすれば誰でも使えるのか」という視点を重ね続けた日々でした。

これはまさに、“プロダクトアウト”の思考から、“マーケットイン”の視点への転換だったのだと思います。

作り手が良かれと思って用意したものを一度壊し、使い手の求めているものを改めて設計する。マーケティングに通じる、非常に実践的な経験となりました。

結果的に、私はその仕組みによって、概算で年間2,440時間分の工数を削減することに成功しました。

けれど、その成果はあくまでも「お手伝い」という立場だった私のものではなく、親会社の評価として計上されました。

この経験から、私は創作物と評価の乖離――つまり「誰が創ったのか」と「誰のものになるのか」という構造の歪さにも深く共感するようになります。

それは、後にクリエイターの仕事に携わる際の、私自身の原体験として生き続けていくことになります。

責任感ゆえの帳尻合わせと、心の崩壊

親会社の施工管理業務には、約5年ほど関わることになりました。そして、あるとき大きな転機が訪れます。

それまでは課長職として管理部門を担当していた私ですが、自社で現場幹部の辞職が相次ぎ、現場管理の空白が生まれます。

会社は苦渋の決断として、私と、もう一人の現場担当の課長代理の2名を“部長代理”として据える体制をとることになりました。

つまり、私は現場を統括する立場に抜擢されたのです。

もちろん、私が現場未経験であることは会社も理解しており、2人体制というフォロー付きの任命ではありました。

それでも私は葛藤し、悩みました。しかし最終的には、「誰かの役に立てるなら」という想いから、そのポジションを引き受けました。

けれど、現実は想像以上に過酷でした。

数千万円規模の請求管理、現場施工の段取り、トラブル対応、部下の面談、残業管理……

それらすべてが“決められた時間内”に完遂されなければならず、しかも私は現場を知らないまま、即断即決を求められる立場に立たされていました。

知識も経験も足りない中、部下からは「現場を知らないくせに」と揶揄され、上からは「数字を作れ」と責められる。

私にとって、それは「両側から責められる板挟みの地獄」そのものでした。

当時、政府のギガスクール構想が前倒しになったこともあり、現場は修羅場と化していました。土日の出勤は当然、売上目標は高く、そして時間はない。

私は自分の時間をすべて削り、身銭を切ってまで帳尻を合わせようとしていました。

それでも、現場経験のあるもう一人の部長代理が辞職してしまい、私は完全に孤立します。

そして、ある日、部下からの一言が私の心を決定的に壊しました。

「高いカネもらってるんだから、ちゃんとやれよ。」

その言葉を聞いた瞬間、「もう、こんなカネなんていらない」と、心の底から思いました。

それほどまでに、自分の価値を見失っていたのです。

休日も返上し、すべてを投げ打って、やっていたのに。

それでもなお、誰にも理解されず、報われない――

あの瞬間、私は音楽を諦めたとき以上に、深く、強く、心が折れました。

あれは、人生で最も辛い時期でした。

本当に、自分が壊れていく音が聞こえるような感覚でした。

ストレングスファインダーで文脈を変える

私は自ら、部長代理というポジションからの降格を申し出ました。

すでに限界を迎えていた心と身体を守るために、2か月の休養を会社に願い出たのです。

その間、転職も、起業も、何度も頭をよぎりました。

けれど、当時の私にはそのための準備も、踏み出すだけの気力も残っていませんでした。

結果として、私は同じ会社の経営企画部門への異動を希望し、受け入れられることになります。

この頃までに、私は数えきれないほどの本を読み続けていました。

心理学、行動経済学、自己啓発、アイデア発想……。

バラバラに見える知識のかけらを、なんとか自分の中に繋ぎとめようとしていたのだと思います。

そんななか、私はストレングスファインダーという自己診断ツールを思い出しました。

実はそれ以前にすでに受けてはいたのですが、このとき初めて、私はその“結果”を自分の人生に活かそうと意識し始めたのです。

そこに記されていたのは、私自身が薄々感じていた資質でした。

「戦略性」――

それが、私の上位資質として明確に示されていたのです。

そして同時期、私は森岡毅さんのマーケティングに関する動画をNewsPicksで目にしました。

その中で語られる「届けることの設計」に、私は雷に打たれたような衝撃を受けました。

「これだ。私に足りなかったのは、これだったんだ。」

それは、音楽で伝えたかったもの、Excelで整えてきたもの、そして“うまく伝わらなかった”という悔しさすらも含め――すべてが「マーケティング」という言葉によって、一本の線につながっていく感覚でした。

ただ、20年近く通信業界に携わってきた私にとって、外の世界はあまりにも遠く思えました。

「職種で選べばいい」とアドバイスを受けても、15年も同じ会社にいれば、それは“愛着”というよりも“依存”に近い感覚になります。

それでも私は、異動先である経営企画という部署に、かすかな可能性を感じていました。

静かで、責められることもなく、誰かの顔色を伺う必要もない。

けれど、そこには数字と構造があり、私がかつて大切にしてきた“考える力”を活かせる余白がありました。

「ここなら、私はもう一度“結果”を出せるかもしれない。」

そんな手応えを、私は初めて静かに感じたのです。

そしてそれは、崩れかけた自分をもう一度立て直すための、はじまりの感覚でもありました。

第3章|気づいてしまった違和感と決断

経営企画で見えた“全体最適”という視点

経営企画に異動してから、私は初めて「全体を設計する」という感覚に触れました。

これまでの現場や管理職では、目の前の業務をどう最適化するかという視点でしか動けなかったものが、経営企画という立場に変わったことで、会社全体の構造を俯瞰し、流れと課題をつかむことができるようになったのです。

予実管理表を作成しながら、部署ごとの数字を比較・分析し、どこに無駄があり、何がボトルネックになっているのかを洗い出す。

そうした業務の中で、私はこれまで積み上げてきた「構造化する力」が組織に活かされていく感覚を得ました。

しかし、どれだけ改善しても、それは「できて当たり前」という空気。

感謝されることもなく、評価もされず、まるで“透明な存在”のように扱われていく。

その静かな違和感が、少しずつ私の中で大きく育っていきました。

評価されない構造と、“空白になる自分”

会社のために、組織のために、課題を見つけ、整え、仕組みに落とし込む。

それは、間違いなく私にできることでしたし、事実、成果も出ていました。

けれど、ふと立ち止まったときに、心の中で問いが生まれます。

「自分の意志はどこにあるのだろう?」

気づけば私は、“誰かの期待に応える”という構造の中で、ただ最適化された部品のように働いていたのかもしれません。

そして、その構造に順応することが、次第に自分の輪郭を曖昧にしていく。

「これは、本当に私が生きたかった人生だろうか?」その問いは、静かに、けれど確かに、私の中に残り続けていました。

外に見出した可能性と、スクールでの違和感

その頃、私は「このままではいけない」と、社外に可能性を探し始めます。

ストレングスファインダーを活用し、自分の資質を再確認した上で、資格ビジネスを扱うオンラインスクールに参加しました。

自分の強みを言語化し、副業につなげていく――そういったテーマには大いに興味がありました。

けれど、結果として私はそのスクールを卒業することなく離れることになります。

原因は、価値観の違いでした。

SNSでの発信、メンバー同士のコミュニケーション、再現性をうたうビジネスモデル――それらに違和感を覚え、無理に自分を合わせようとすることに限界を感じました。

高額な費用を払いながらも得たものは、“自分には合わないやり方がある”という明確な実感。

そしてそれは、ある種の「絶望」でもありました。

「どうして、自分はいつも“違う場所”にいるのだろう」その思いが、虚無感となって私を包んでいきました。

オンラインコミュニティで知った“理想とズレ”

そんな中、スクールで出会った一人の女性と意気投合しました。

彼女もまた、スクールのビジネスモデルに違和感を抱えており、「そこからこぼれ落ちた人たちのための場所をつくろう」と――私の方からオンラインコミュニティの立ち上げを提案しました。

私は、共に創る“仲間”を求めていたし、その理想に心から共感していました。

最初は一緒に企画を練り、対話を重ねながら、未来の輪郭を描こうとしていたのです。

けれど、やがて運営のあり方にズレを感じ始めます。

共同運営ではなく、彼女を中心とした体制が静かに出来上がっていき、私は徐々に“提案する側”に回っていくような形になっていきました。

それでも私は、「未来の教育をつくりたい」という純粋な想いに誠実でありたかった。

だからこそ、できる限りの協力を惜しまず、自分の構想である「九九ぷろじぇくと」を提案します。

直観と論理、アートと構造――

一見、相反するようでいて、実は補い合うものたちを統合し、“知のかたち”として未来の子どもたちに届けたい。

これは、私がはじめて誰かに伝えた、自分自身の理念そのものでした。

しかし次第に明らかになっていくのは、そこが「私たちの場」ではなく、「彼女の世界を体現する場」だったという現実です。

彼女が語る理想と、実際の進め方――その微細なズレ。

対話のトーン、価値観、判断基準。

どこかで、私は“ただ合わせていく側”になっていたのだと気づきました。

「ビジネスとは無縁でありたい」と語っていた彼女が、やがてコミュニティ内でビジネス展開を模索し始めたとき、私は自分の存在意義に揺らぎを覚えました。

私は、立ち上げの想いを、ずっと大切にしていたつもりでした。

けれど、企画も、言葉も、資金も――自分の声は、どこにも届かなかった。

そして、私は静かに、そこから離れることを選びます。

再び現場へ戻された“自分不在の人生”

そんな頃、社内で再び人事異動の話が浮上します。

私は、静かに「考える」ことが許された経営企画という場所から引きはがされ、再び通信の“現場”という具体的な領域へと戻されることになったのです。

社長も、当時の役員から代替わりしていました。

その方とは、以前から価値観の違いや苦手意識があり、その方針や空気感には、どうしても馴染めないものを感じていました。

そんな中、親会社からの指名により、「また施工管理に戻るように」との打診が届きます。

確かに、過去の実績が評価された結果ではありましたが――私は、それを心から望んでいたわけではありません。

むしろ、その人事は「もう、経営企画には戻れない」という事実上の決定を突きつけるものでした。

けれど、私は“サラリーマンとしての正解”を選びます。内心では反発していたにもかかわらず、「はい」と返事をしたのです。

「会社のために」という言葉を自分に言い聞かせながら、本音とは真逆の選択をしたその瞬間、またしても私は――自分を裏切ってしまったのかもしれません。

構造を見つめ、静かに思考し、自分の価値を活かせる場所を、私はようやく見つけたはずでした。

それでもなお、私は「誰かの都合」で配置される“部品”として扱われている。

その事実に、私は静かに、しかし確実に、心の奥からこみ上げる拒絶感を感じていました。

死の問いと、はじまりの決意

ある日のことでした。会社の重要な局面において、私の名前がそこに「なかった」という事実に直面しました。

誰もが気に留めないような小さな出来事だったかもしれません。

根拠も証拠もない、言ってしまえば“気のせい”と片づけられてしまう類のもの。

けれども、全体の構造や空気感、タイミング、文脈――それらが重なったとき、私の中に確かな違和感と、鋭い衝撃が走りました。

「ああ、この場所に、私はもう“いない”のだ。」

静かに、けれどはっきりと、私はそう悟ったのです。

そして、そのときこみ上げてきたのは――怒りでも悲しみでもなく、「このままでは死ぬときに後悔する」という確信でした。

私は、この会社に“居場所”がないことを責めたかったわけではありません。

むしろ、それまでの人生、自分が「誰かの期待に応えること」に慣れすぎていたことに対して、強烈な悔しさが湧きあがったのです。

思えば、ずっと私は他人の価値観で自分を測ってきたように思います。

失敗を恐れ、自分の意志を後回しにし、人の顔色をうかがってきた人生でした。

「もう、これ以上は無理だ。」

そう感じた瞬間、私は決意しました。

誰かに与えられた構造の中で生きるのではなく、自分自身の手で“人生の構造”を設計する側に立とう、と。

起業しよう。

誰のせいでもない、自分の選択として。

ようやく私は、“納得できる人生”を歩む覚悟を持てたのです。

番外編:私の価値観について

私は、日々の選択や行動の裏側にある“無意識の構造”を明らかにすることを重視しています。

以下は、私自身が言語化した10の価値観です。これらは、私という構造体の核であり、他者と関わる際の判断基準でもあります。

1. 知識|学び続け、価値ある知識を手に入れることが重要である。

知識が多いことで、本来得られるはずだったものや、失わずに済んだものに気づけるため、後悔する機会が減ると考えています。また、知識を深めることで、多角的な視点を持ち、感情的・主観的な考え方と客観的な判断をバランスよく使い分けられるようになります。

これにより、他者理解が深まり、知識は自分にとってお金と同等の価値があると感じています。さらに、学び続けることで理性と感情を客観視し、メタ視点を養うことで、様々な場面で柔軟な判断や機転を利かせることができるようになるためです。

2. 単純|シンプルな生活を送り、本当に必要なものを見極めることが重要である。

本質的に必要なものを理解することで、無駄な支出を抑え、感情に流されて衝動買いをすることを防げるようになります。その結果、自分にとって最も大切なものが明確になります。

私はマーケティングを重視する傾向があり、特に便益や価値を考える際に、このようなマインドセットが逆に必要だと感じています。仕事においても、この視点が大切だと考えているためです。

3. 孤独|一人の時間を持ち、自分自身と向き合うことが重要である。

考えるという行為において、深く熟慮するためには一人の時間に内省をしたり着想をする時間は必要であり、それはワークを通じて行うことでもあり、紙とペンで書き出して俯瞰して考えることでもあり、特に何かを仕組化するなどにおいて考えるためには多くの時間が必要となるため、敢えて情報を遮断するという手段を取ることも大切です。

知識を得てそれをどのように使うか作戦を立てることで、深く自分の血肉にもなると感じています。

4. 合理|感情に流されず、理性と論理を優先して行動することが大切である。

深く熟慮するためには、一人の時間を持ち、内省や着想の時間を確保することが必要です。それは、ワークを通じて行ったり、紙とペンを使って書き出しながら俯瞰して考えたりする方法でも実現できます。

特に、仕組み化や戦略立案といった深い思考が求められる場面では、十分な時間と集中力が不可欠です。そのため、敢えて情報を遮断することも有効な手段となります。

また、知識を得るだけでなく、それをどのように使うかを作戦として練ることで、知識が深まり、自分の血肉となると考えています。

5. 創造|独創的なアイデアを生み出し、新しいものを創造することが大切である。

クリエイティブな活動を通じて、新しい価値を生み出すことは、私にとって非常に大切な行為です。創造は深い思考の延長にあり、それがさらに時間の短縮や便利さ、自分を知ること、そして知識のアップデートにつながると考えています。

このプロセスは、学び続けるという価値観とも密接に結びついており、創造はそのサイクルを支える重要な役割を果たしていると感じています。

6. 自制|感情や行動をコントロールし、冷静に判断する自制心を持つことが大切である。

心理学や行動経済学によれば、人は直観的に判断するシステム1では感情に流されやすく、誤った行動を取ることがあります。

例えば、衝動買いや短期的な利益を優先する判断などが挙げられます。これを補うためには、論理的に考えるシステム2を活用し、冷静な判断を下す必要があります。

しかし、システム2を適切に使うには、自分の感情や行動を意識的に制御する「自制心」が不可欠です。この自制心を育むためには、背後にあるロジックを理解し、自分の思考や行動を俯瞰する習慣を身につけることが重要だと考えています。

7. 秩序|物事が整理され、秩序ある生活をすることが重要である。

習慣化することで、考えるためのリソースを節約できるだけでなく、傾向や対策を分析しやすくなり、物事を整理する力が高まると考えています。

整理されている状態は、情報やアイデアを必要なときに迅速に引き出せる「引き出し」として機能し、それ自体が時間短縮につながります。

このように、日々の行動や思考を整理し習慣化することで、効率的かつ効果的に目標達成が可能になると感じています。

8. 貢献|自分ができることを通じて、社会や世界に貢献することが大切である。

思いやりを持ち、相手の立場になって考えることは、結果的に自分のためにもなると考えています。相手の利益を優先して行動することで、その行為が巡り巡って自分に返ってくると信じています。

また、経済を自分も社会の一員として支えることは、社会全体に貢献する重要な役割であり、それが最終的には自分自身の安定にもつながると感じています。

このように、自分ができることを通じて他者や社会に貢献することは、個人の幸福だけでなく、広い視野で見たときに大きな価値を生む行動だと考えています。

9. 庇護|弱い立場の人々を支え、守ることが大切である。

できないことを責めたり、苦手なことを無理に克服させようとすることで優越感を得るような考え方は、自分には馴染まないと考えています。

それとは対照的に、その人の良さを引き出し、弱い部分を補いながら生きやすさを考えることが、自分にとっての使命の一つだと感じています。

これは、身体的な健康や能力だけでなく、何らかのハンデを抱えている人も含め、すべての人が社会で活躍できる未来を実現したいという思いに基づいています。

誰もが自分らしく生きられる環境をつくるための支えとなることを目指しています。

10. 協調|他者と協力し、共に何かを成し遂げることが大切である。

自分一人で物事を考えることも大切ですが、それと同時に他者との協力は非常に重要だと考えています。

一人でできることの限界を知っているからこそ、自分自身を成長させながら、他者にどのように貢献できるか、そしてどのように助け合えるかは、自分にとって重要な課題でありテーマです。

また、特にクリエイティブな作業においては、他者との協力から生まれる化学反応が、より良い成果や新しい価値を生み出すと信じています。

協調は単なる手段ではなく、互いを高め合うプロセスとして、かけがえのないものだと感じています。

番外編:ストレングスファインダー・MBTI:私を構成する要素

私は、自分という“構造”を客観的に理解するために、複数の心理的・認知的アセスメントを受けてきました。 それらは、自己理解を深めるだけでなく、他者との関わり方や支援の方法を見つめ直すきっかけにもなっています。

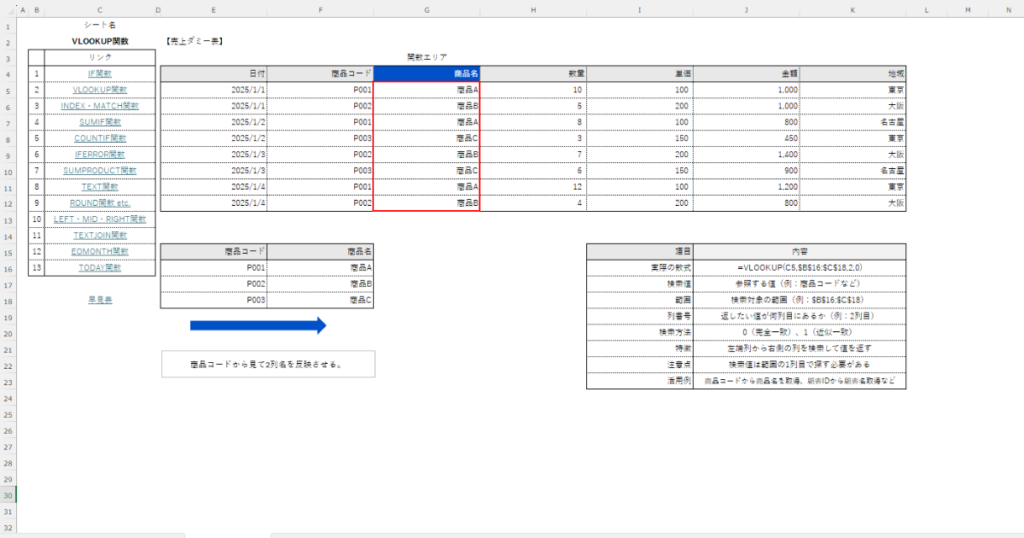

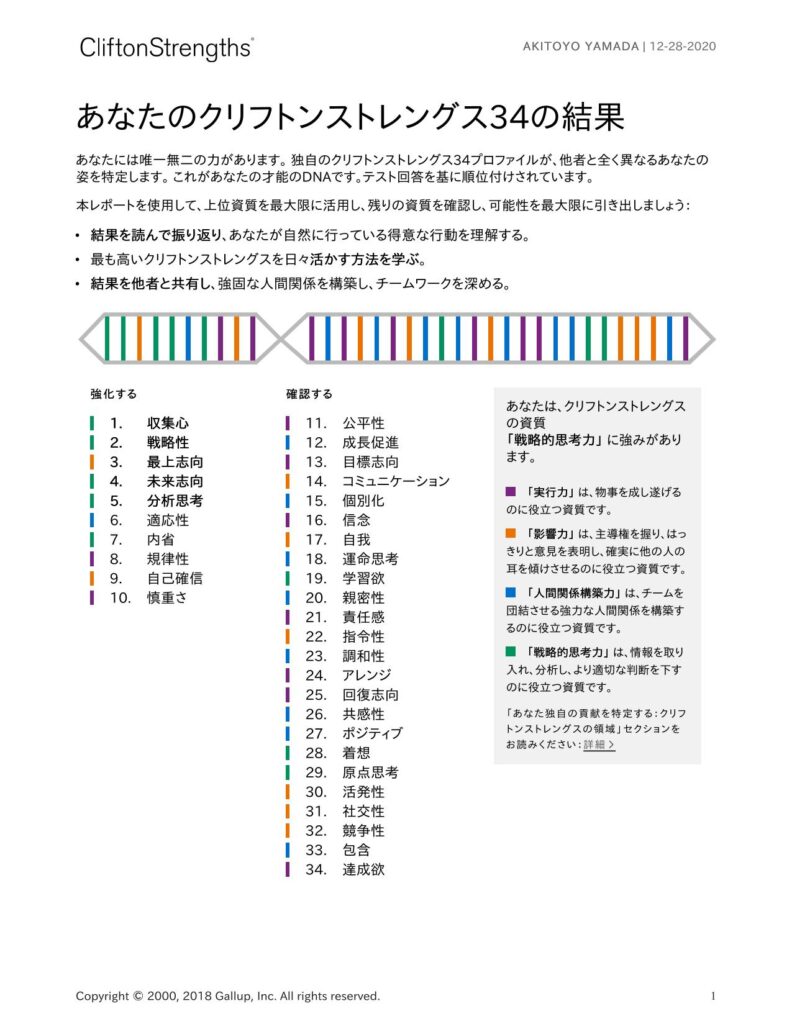

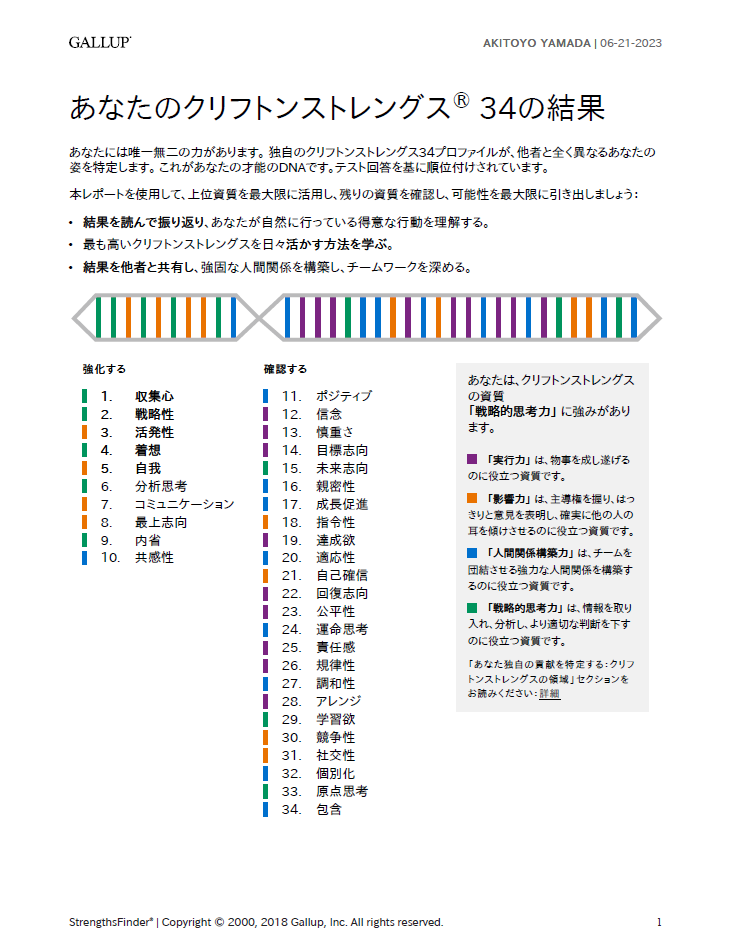

ストレングスファインダー(2回実施)

| 順位 | 1回目の結果 | 2回目の結果 |

|---|---|---|

| 1 | 収集心 | 収集心 |

| 2 | 戦略性 | 戦略性 |

| 3 | 最上思考 | 活発性 |

| 4 | 未来思考 | 着想 |

| 5 | 分析思考 | 自我 |

| 6 | 適応性 | 分析思考 |

| 7 | 内省 | コミュニケーション |

| 8 | 規律性 | 最上志向 |

| 9 | 自己確信 | 内省 |

| 10 | 慎重さ | 共感性 |

変化の中にも一貫して見られるのは、「思考を深める力」「情報を集めて構造を組む力」「他者の内面に気づき、それを言語に変える力」です。 これは、私が行っている「構造を整える・翻訳する・提案する」活動の核そのものであると感じています。

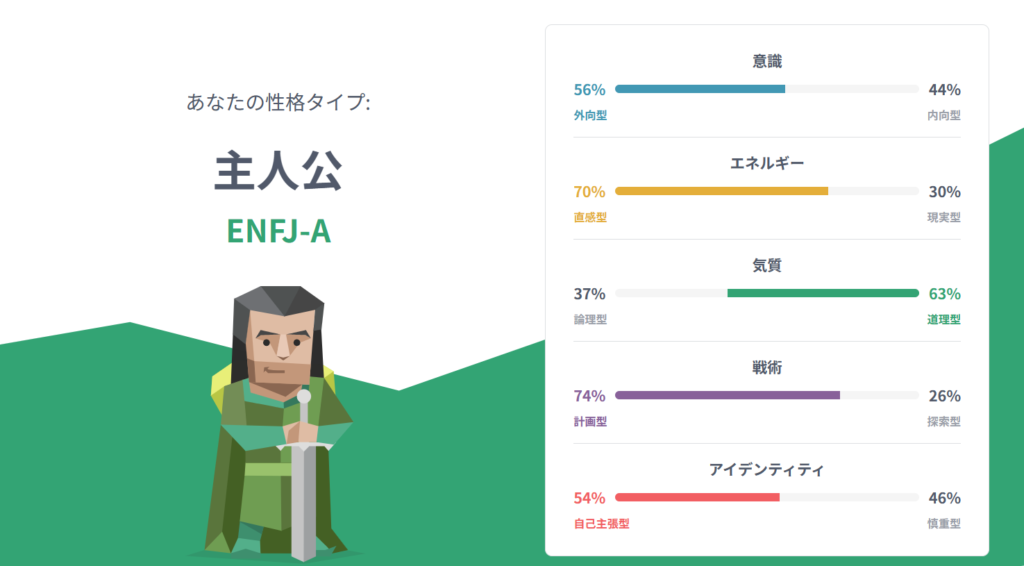

(16Personalities)

MBTIでは、私は ENFJ-A(主人公型) に分類されました。 人の感情や変化への関心、そして物事を論理的に整理して未来へつなぐ志向。 「共感」と「構造」の両方に重心を置いて生きているという、私自身が長年感じてきた性質と一致しています。

エピローグ:再起動 ― “構造”を自分の手に取り戻す

こうして私は、会社を辞め、自分の足で立つ決意を固めました。

2024年7月9日――私は起業しました。

これは、何かが“始まった”というより、

ようやく、自分の人生に「コンティニュー」と言えた瞬間でした。