生成AIの本質的な考え方【3選】

akitoyo

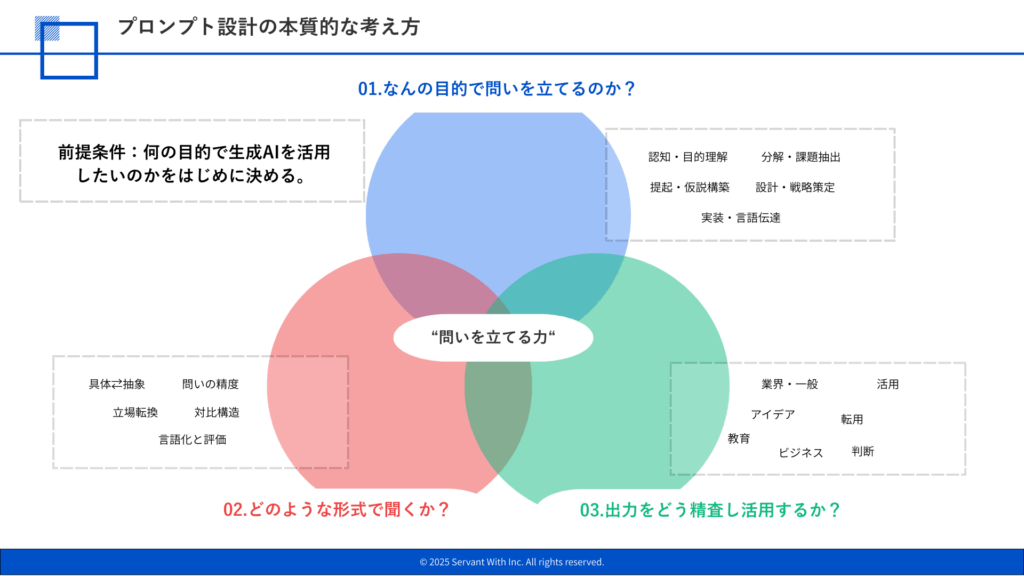

生成AIの本質的な考え方について

1. 何を質問するのか?(問いの設定)

AIを活用する上で最も重要なのは、「何を質問するか」ではなく、「なぜそれを質問するのか」という目的の設計です。質問の背景にある目的や意図が曖昧だと、問いも表面的になり、AIから返ってくる答えも浅くなります。逆に、目的が明確になれば、問いの精度が高まり、AIの知見を効果的に引き出すことができます。問いを設計する際には、まず自分が今どんな状態にいるのかを見極めることが大切です。

質問する前に整理しておきたい「自分の状態」

| 認知の状態 | 状態の特徴 | 問いの目的 |

|---|---|---|

| 知っている(再確認) | 情報はあるが整理・想起が難しい | 要点整理/要約/理解の確認 |

| 知らない(探索) | 情報が不足しており、調査や学習が必要 | 基礎知識を得る/調べる足がかりを作る |

| 導き出せない(再思考) | バイアスや視野の偏りがあり、思考が詰まっている | 視点の転換/第三者の視点・比喩・引用を借りる |

このように、「問いの背景にある目的」と「自分の認知状態」をセットで捉えることで、ただ質問するだけでなく、思考を深め、広げるための問いを設計できるようになります。問いは“意図のない質問”ではなく、“目的のある設計”です。この認識が、生成AIとの対話の質を大きく左右します。

2. どうやって聞くのか?(聞き方・構造・指示の工夫)

AIに何を聞くかと同じくらい、**どう聞くか(問い方の設計)**が重要です。

問いの構造や指示の出し方によって、AIの出力の精度・深さ・再現性は大きく変わります。

その設計を支えるのが、以下の5つの問い方の技術です。

これは単なる表現技法ではなく、思考の視野と質を広げるためのフレームです。

プロンプト設計を支える5つの技術

| 技術名 | 機能・目的 | 解説 |

|---|---|---|

| 具体⇄抽象 | 本質の理解と応用の幅を広げる | 抽象度を自在に行き来することで、思考の幅を広げる。具体から抽象で「意味や構造」を掴み、抽象から具体で「実行や応用」へつなげる。できない人は固定的なレベルでしか考えられず、視野が狭くなるため、AIに変換を依頼することが効果的。 |

| 問いの精度 | 出力の明確化・不要な混乱の排除 | 曖昧な問いではAIの出力もブレる。前提・条件・制約(例:論理的に/この3点だけで/この文脈ではなど)を明示することで、必要な情報だけを引き出せる。いらないものを「捨てる」ことも問いの精度を上げる鍵。 |

| 立場転換 | 視野の拡張・思考バイアスからの解放 | 自分とは異なる立場(顧客・部下・専門外の人・初心者など)で問い直すことで、知の呪縛を超えた視点が得られる。例:「小学生に説明するなら?」「相手が反対意見を持っていたら?」など。 |

| 対比構造 | 意味や価値の相対化・前提の見直し | 異なるものを比較することで、見えていなかった構造や前提があぶり出される。逆説的な問いや、異業種・非常識・未来視点などを持ち込むと、思考に新たな深みが生まれる。 |

| 言語化と評価 | 思考の可視化と質の向上 | 出力を自分の言葉で再整理し、「使える形」に変える工程。全体を俯瞰し、汎用性・再現性を評価したり、戦略をプロセス化したりすることで、思考は初めて他者にも伝えられる。例:「5ステップで整理」「一言で言い換えて、自己評価してください」など。 |

このように、問いの内容だけでなく問い方の質=プロンプトの構造設計力が、AIとの対話の本質を決めます。

良い問いは、深い答えを引き出すだけでなく、自分の思考自体を変えてくれます。

3. 出力された答えをどう精査し活用するか?

- ここが人間の思考との接続点。

- 「AIが出したからOK」ではなく、そこから矛盾・抜け・示唆を自分で再評価する思考習慣が要る。

- 「言語化と評価」がここで真価を発揮します。

4. 目的の明確化

- この視点がないと、生成結果はブレるし、何を良しとするか判断できない。

- 自分が「何のために聞いているのか」をAIに伝えないと、表面的な答えにしかならない。

- これは「フェーズ1」に深く関わる土台です。

5. 視点の多様性

- AIの強みは「瞬時に立場や前提を変えられる」こと。

- 自分では持てない観点(逆説・利害・業界・文化)を借りることで、視野が広がる。

- 「立場転換」「対比構造」がここで活きます。

6. 構造を把握する

- 会話を通じて、問題や情報の構造化が自動で進む。

- この構造化があるから、初めて「再利用・応用・説明」が可能になる。

- 「分解・抽象化・図解・フレーム化」などが重要なスキル。

5つのフェーズと5つの技術と掛け合わせて考えた思考の詰まりを突破する質問100選

ABOUT ME